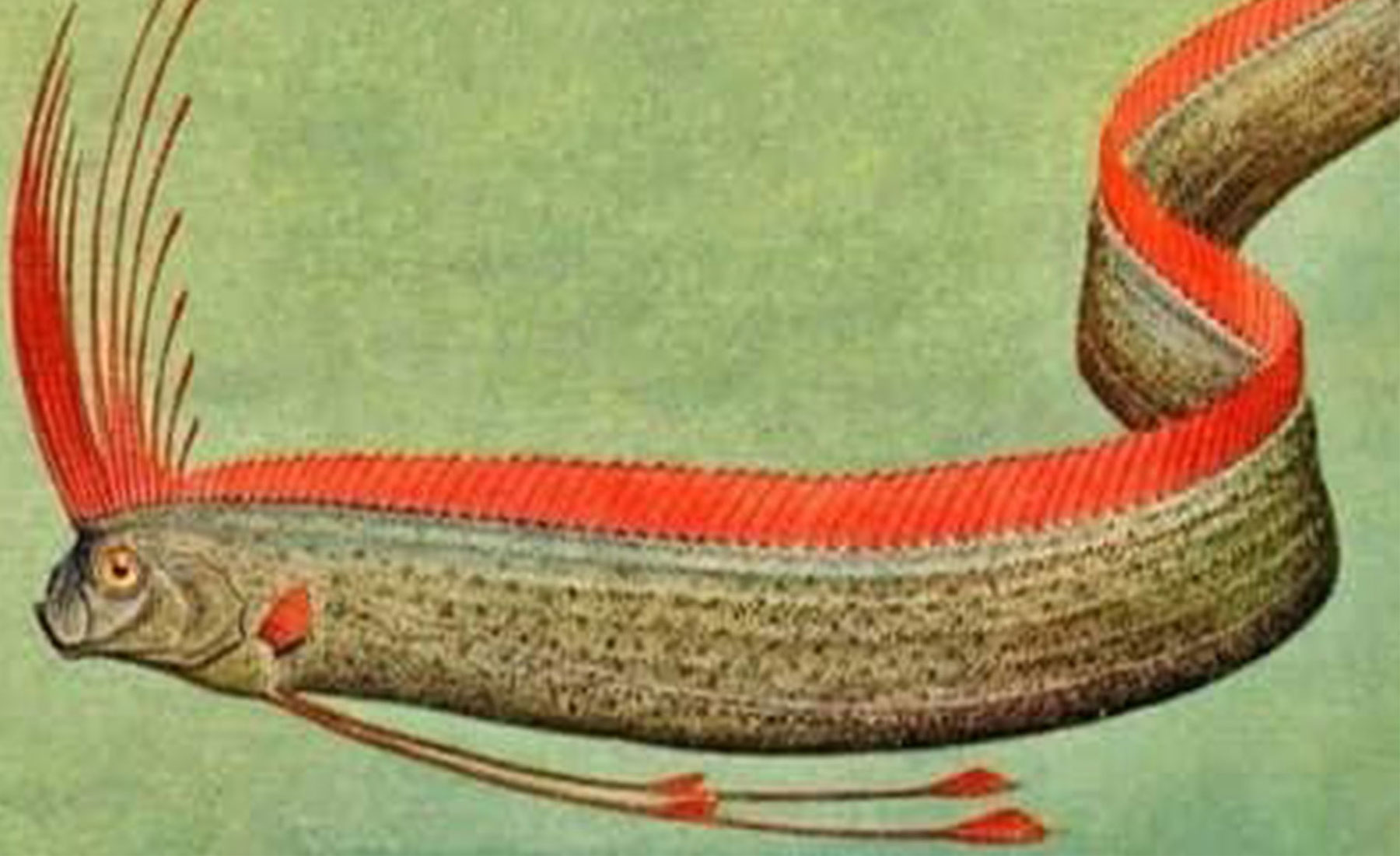

Caminamos por la playa, nos topamos con el cadáver, fragmento de cadáver más bien, la mitad, un tercio, no sabemos, de un largo bicho de mar. ¿Qué será? Después de una interesante lluvia de ideas, envío una foto a mi amigo biólogo marino, quien nos da dos opciones: la primera, poco probable y rápidamente descartada, que se trate de un pedazo de una gran morena. La segunda, y por la cual nos decantamos sin dudarlo, que sea una fracción, ya descompuesta, del rey de los arenques, Regalecus glesne. Si se puede elegir, nada mejor como aventura de playa que encontrar restos de la serpiente marina Namazu, criatura de “las profundidades” (léase con el acento correspondiente), temida y venerada por navegantes de mares lejanos. Así que nos apropiamos de esa versión, al final, los recuerdos se construyen un poco así. Juli, a quien le cuesta creer en la buena suerte de haber encontrado tal criatura semifantástica, comparte la evidencia fotográfica con todos sus amigos. Durante una semana hablamos de la fauna abisal y tratamos de recordar el nombre científico del arenque rey; no lo logramos.

Un par de días después, por la noche, encontramos una tortuga desovando. Nos sentamos a cierta distancia para observar. Gente se acerca, fotos con flash, alguien toma un huevo con mucho cuidado, lo vuelve a colocar en el nido. Nosotros mantenemos la distancia. Juli, muy incómodo y fastidiado por la poca sensibilidad de gran parte de los presentes, transita entre celebrar su buena suerte de encontrar a la tortuga y sentirse culpable por la mala suerte del quelonio (¿quelonia?), que salió a desovar precisamente en el momento en que había personas cerca. ¿Cómo es posible que estemos ahí mirando algo tan privado? (Imaginarán sus analogías) No da crédito, no me deja tomar foto (ni siquiera sin flash), quiere mantener la privacidad de la tortuga, respetarla. Después de un rato, ella termina de enterrar a su futura descendencia y se hace a la mar.

A oscuras, caminando por la arena, volvemos hacia la casa, cuando de pronto nos encontramos a nada de pisar un montón de tortugas pequeñas que tratan de llegar al mar sorteando un desnivel en la playa. ¿Adelantamos el tiempo? Es como ver el final de la película en fastforward, ¡acabamos de ser testigos del desove! Ayudamos a las tortugas que han quedado boca arriba, mientras llegan más y más desde su nido. Conmovidos, y con una alegría que aflora en la sonrisa de los presentes, nos quedamos hasta que todas entran al agua.

Los pensamientos vuelan, nadan tal vez: el ciclo de la vida, la buena suerte, la mala (si para que alguien tenga la primera, es necesario que otro sufra la segunda), la felicidad de ayudarlas y la de compartir esas experiencias con les hijes, la posibilidad de que las tortuguitas encuentren a su mamá. Yo pienso en la tenacidad, tal vez más que tenacidad, resignación o única opción de las tortugas, que siguen desovando en una playa donde a las 10 de la noche pasa gente con bocinas y (horrible) música a todo volumen y donde en fechas festivas, explotan cohetes y fuegos artificiales; que hacen sus nidos a dos metros de una mesa donde cenan ocho personas; que tratan de llegar al mar a pesar de la gente que las agarra bruscamente, las acaricia, les da vuelta o incluso algún desubicado piensa en llevarse alguna como mascota; que les dejamos mares cada vez más contaminados. Juli piensa en la probabilidad de que la tortuga mamá se encuentre con el rey de los arenques y se hagan amigos, lejos de la gente.